会议集体照

会议集体照

开幕式主持人林建忠

开幕式主持人林建忠

吴有生院士致开幕词

吴有生院士致开幕词

何春荣所长致欢迎词

何春荣所长致欢迎词

周培源水动力学奖颁奖

周培源水动力学奖颁奖

大会报告:

吴有生院士

吴有生院士

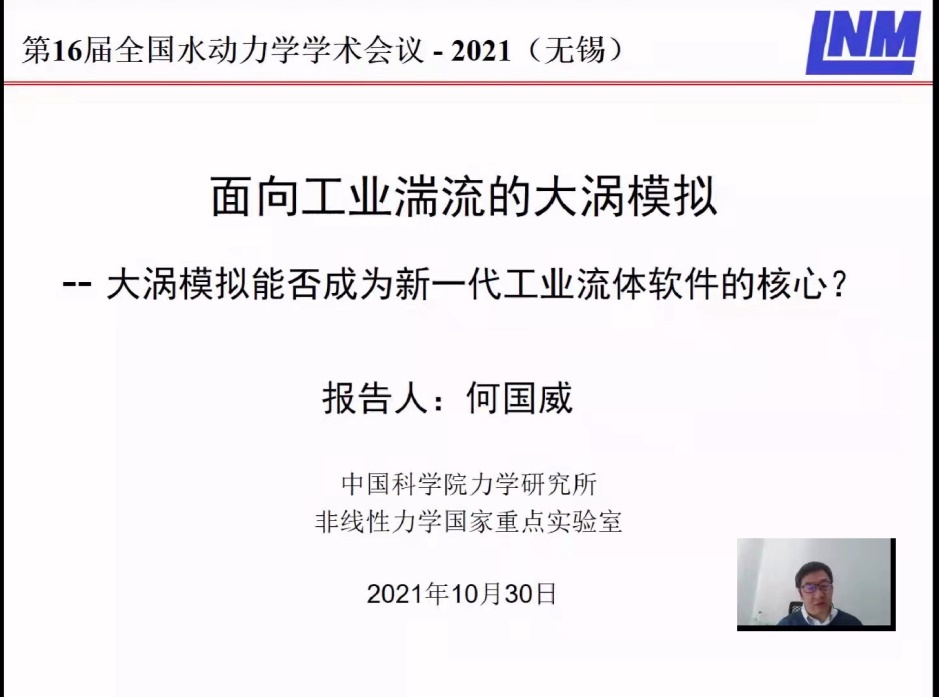

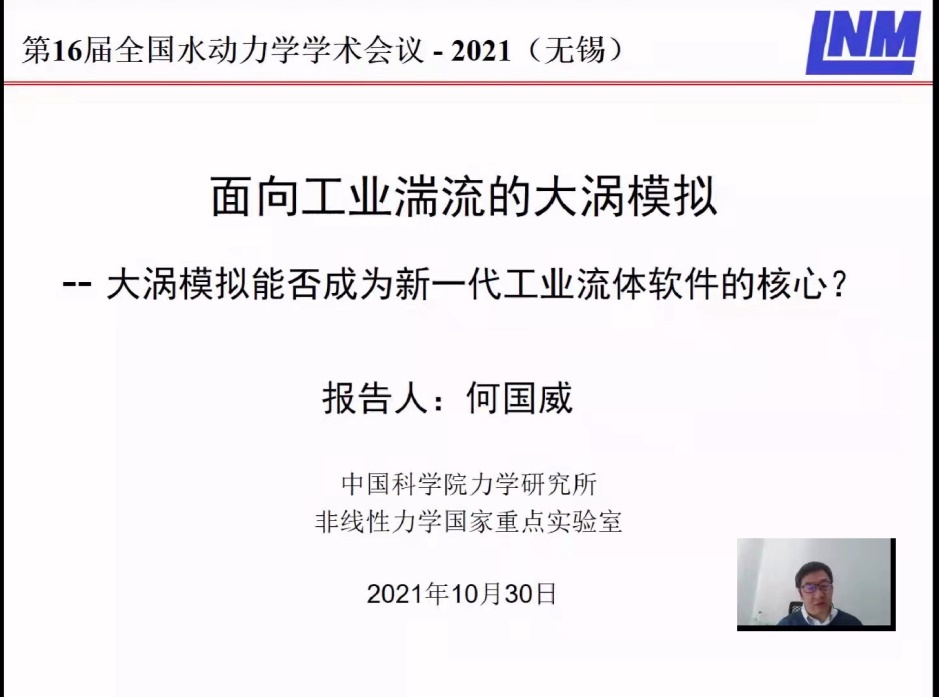

何国威院士

何国威院士

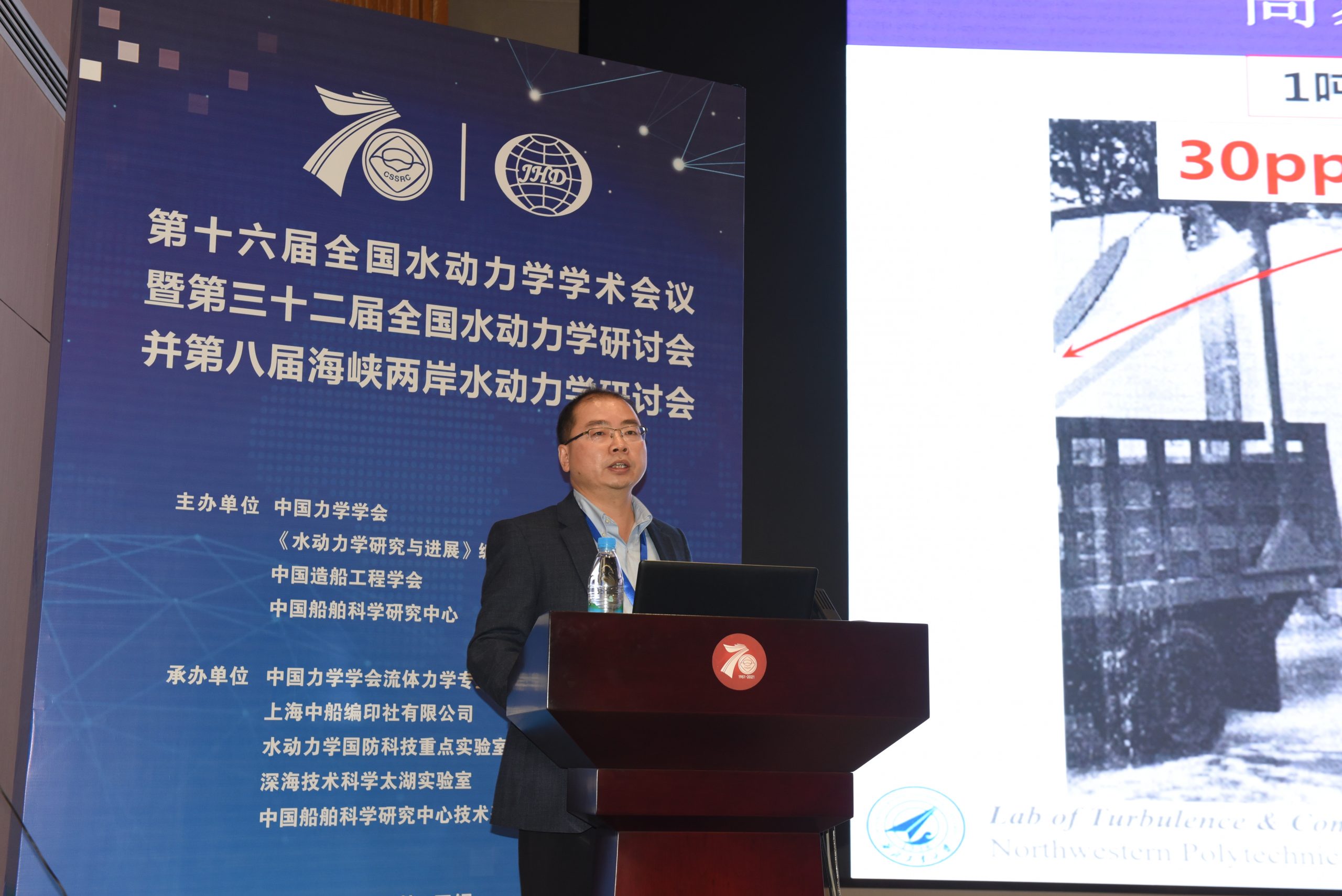

周济福教授

周济福教授

郑金海教授

郑金海教授

槐文信教授

槐文信教授

郗恒东教授

郗恒东教授

李晔研究员

李晔研究员

王本龙教授

王本龙教授

2021年全国水动力学研讨会学生优秀论文奖颁奖

2021年全国水动力学研讨会学生优秀论文奖颁奖

下一届东道主付旭辉教授致欢迎词

下一届东道主付旭辉教授致欢迎词

吴文伟研究员闭幕式致词

吴文伟研究员闭幕式致词

刘桦教授闭幕式致词

刘桦教授闭幕式致词

颜开研究员闭幕式致词

颜开研究员闭幕式致词

会议集体照

会议集体照

开幕式主持人林建忠

开幕式主持人林建忠

吴有生院士致开幕词

吴有生院士致开幕词

何春荣所长致欢迎词

何春荣所长致欢迎词

周培源水动力学奖颁奖

周培源水动力学奖颁奖

大会报告:

吴有生院士

吴有生院士

何国威院士

何国威院士

周济福教授

周济福教授

郑金海教授

郑金海教授

槐文信教授

槐文信教授

郗恒东教授

郗恒东教授

李晔研究员

李晔研究员

王本龙教授

王本龙教授

2021年全国水动力学研讨会学生优秀论文奖颁奖

2021年全国水动力学研讨会学生优秀论文奖颁奖

下一届东道主付旭辉教授致欢迎词

下一届东道主付旭辉教授致欢迎词

吴文伟研究员闭幕式致词

吴文伟研究员闭幕式致词

刘桦教授闭幕式致词

刘桦教授闭幕式致词

颜开研究员闭幕式致词

颜开研究员闭幕式致词

获奖人:

北京理工大学 王国玉

Biao Huang, Si-cong Qiu, Xiang-bin Li, Qin Wu, Guo-yu Wang*, “A review of transient flow structure and unsteady mechanism of cavitating flow”

Journal of Hydrodynamics, 2019, 31(3): 429-444

哈尔滨工程大学 张阿漫

Shi-Ping Wang, A-Man Zhang*, Yun-Long Liu, Shuai Zhang, Pu Cui, “Bubble dynamics and its applications”

Journal of Hydrodynamics, 2018, 30(6): 975-991

华北电力大学 张宇宁

Xiang-rui Dong, Yi-qian Wang, Xiao-ping Chen, Yinlin Dong, Yu-ning Zhang*, Chaoqun Liu, “Determination of epsilon for Omega vortex identification method”

Journal of Hydrodynamics, 2018, 30(4): 541-548

北京理工大学 黄彪

Qin Wu, Chang-chang Wang, Biao Huang*, Guo-yu Wang, Shu-liang Cao, “Measurement and prediction of cavitating flow-induced vibrations”

Journal of Hydrodynamics, 2018, 30(6): 1064-1071

个人简介:

王国玉

王国玉

王国玉,1961年生,北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。1983年毕业于北京农业机械化学院,1999年在日本东北大学机械与航空系获工学博士学位,1999年至2001年在清华大学动力工程与工程热物理博士后流动站从事博士后研究工作。

目前主要研究领域包括:空化与空化流动、跨界质航行体水动力学、两栖车辆航行动力学、先进复合材料流固耦合计算与水动力优化等。在上述领域主持国家自然科学重点和面上基金、国防973、173等项目40余项,发表论文300余篇,其中SCI论文近100篇。获部级科学技术进步奖9项。主要社会兼职包括:装备发展部水动力学技术专家组成员,中国造船工程学会水下兵器专业委员会委员,UUV学组成员,中国工程热物理学会流体机械专业委员会委员,江苏大学、中国运载火箭技术研究院水下发射中心兼职教授,《Theoretical and Applied Mechanics Letter》《实验流体力学》《排灌机械等学报》等刊物的编委。其主要创新成果包括:1)参与了我国某995工程的研制工作,曾任水上分系统副总师,系统开展新型高速两栖装甲车水动力构型及喷水推进技术研究,提出了高速两栖车的组合减阻方案,创新了高速两栖车减阻技术;2)系统研究了空化和超空化的流动机理,建立了流动计算模型,并在我国水下兵器和水下发射工程领域得到应用;3)搭建了低温空化流动测试平台,开展了低温介质空化流动的实验研究,建立了低温介质空化流动的计算模型,支持了新型运载工具的研发。在学科建设方面,作为北京理工大学流体机械工程方向责任教授,负责流体机械工程方向的学科建设工作。培养博士生20余名,硕士生40余名。

张阿漫

张阿漫

张阿漫,男,1981年03月出生,江西武宁人,哈尔滨工程大学教授、博士生导师,国防科技创新团队负责人。长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、国家“万人计划”科技创新领军人才获得者、国防科技卓越青年科学基金获得者。2003年本科毕业于大连理工大学,2007年博士毕业于哈尔滨工程大学,2011年度英国伦敦大学学院(UCL)访问学者。主要研究方向:水下爆炸、流固耦合动力学、气泡动力学,承担国家重点研发计划重点专项、国家自然科学基金、国防基础科研等科研项目40余项。

针对近场水下爆炸与结构毁伤及防护难题,建立了近场水下爆炸等大尺度气泡动力学理论模型与方法,探明了近边界气泡系列动力学行为与载荷形成机理;提出了水下爆炸强非线性瞬态气液固全耦合模型与计算方法,解决了近场接触爆炸领域的多项关键理论和瓶颈技术问题,揭示了水下爆炸对舰船结构毁伤与防护力学机制,形成了近场爆炸与结构毁伤及防护新技术。研究成果已应用于我国航母、核潜艇、第四代驱逐舰等10余型新研大型舰船的抗爆抗冲击薄弱环节改进、评估与设计之中,以及水中兵器水下爆炸毁伤威力评估与设计、跨介质航行器水动力论证与设计、航天飞行器爆炸分离评估与设计、深海勘探高压气枪阵列设计与开发等领域之中,为提高我国航母、核潜艇、战略潜射导弹、中国载人空间站等多个国家战略型号的抗爆抗冲击能力提供了有力支撑。

获得了全国创新争先奖,科学探索奖,中国高被引学者,国家技术发明二等奖1项,国家科技进步二等奖1项,国家级教学成果二等奖1项,国防科技进步一等奖1项、其他省部级一等奖2项。在JFM、JCP、PRF、POF等期刊上发表学术论文200余篇,被引6000余次。获得授权发明专利及软件著作权50余项,出版书籍3部,海军标准1部。担任中国造船工程学会船舶力学学术委员会副主任,中央军委科技委基础研究先进HS与评估专业组成员,学术期刊CMES副主编,以及《力学学报》、APOR、JHD等多个学术期刊编委。

张宇宁

张宇宁

张宇宁,1983年出生,2006年和2008年于清华大学能源与动力工程系获得工学学士和工学硕士学位,2013年于英国华威大学获得博士学位。2014年至今,在华北电力大学能源动力与机械工程学院任职,现为该校教授、博士生导师。主要从事空化和泡动力学领域的研究。担任SCI收录国际期刊IET Renewable Power Generation副编辑,SCI收录期刊Journal of Hydrodynamics执行编委/专栏客座编辑,国际会议“国际空化论坛”主席,“涡识别方法与应用研讨会”会议主席,应邀做国际国内会议邀请报告十余次。入选中国电机工程学会“青年人才托举工程”,华北电力大学“优青培育”等人才计划。主持/参与国家自然科学基金、国家重点研发计划项目、中央高校基本科研业务费专项资金项目(重点项目、人才项目)等科研项目20余项。社会活动方面,在科学网上开设博客,撰写“本科生科研指南”、“本科生时间管理”等系列博文,并在《中国科学报》作为特邀嘉宾开设专栏“本科•科研入门”。

黄彪

黄彪

黄彪,1985年生,2007年本科毕业于北京理工大学,2013年同校获工学博士学位。现为北京理工大学教授、博士生导师、北京理工大学机械与车辆学院副院长。入选国家“万人计划”青年拔尖人才,研究方向为高速水动力学。

近年来,主持国家自然科学基金、国防基础加强项目、装备预研基金等项目20余项。在Phys. Fluids、Int. J. Multiphase Flow、Int. J. Heat. Mass. Tran、Comput. Fluids、ASME J. Fluids Eng.等领域主流期刊发表SCI论文80余篇。授权国家发明专利20项,其中6项发明专利和6项软件著作权直接应用于我国某型水下发射型号“故障归零”与“新发射方案确定”的研究过程中。科研成果获得江苏省科学技术奖一等奖(序3)、教育部科技进步二等奖(序2)、中船重工集团科技进步二等奖(序2)和中国石油和化学工业科技进步二等奖(序4)。现任中国力学学会、兵工学会会员,《Journal of Hydrodynamics》期刊、《水动力学研究与进展》、《排灌机械工程学报》期刊编委。

研究工作以海战装备中的关键技术问题为牵引,形成了复杂空化流场测量技术和数值模拟方法,将其应用于空化非定常演化机制、载荷特性和抑制方法的机理与应用研究。相关研究成果为国防领域多个重点型号研制任务提供了有力支撑。具体创新成果包括:1)突破了空化区域内外流场重构技术,实现了空泡内部流场复杂结构精细测量;2)建立了非定常空化流体动力学高精度数值方法,揭示了非定常空化流动机制及其转变规律;3)创新了空化载荷调控方法,降低了空泡内部脉动压力幅值。

在人才培养方面,近五年来为本科生讲授2门课程,为研究生讲授3门课程。所承担的课程被认定为“国家精品在线开放课程”、“北京市优质课程”、“北京理工大学精品研究型课程”。获北京理工大学优秀教育教学成果奖一等奖,获“卓越联盟”等各层级教学基本功比赛和教书育人奖10余次。指导的研究生多次获研究生国家奖学金、优秀毕业论文等。

·

第16届水动力学学术会议暨第32届全国水动力学研讨会并第8届海峡两岸水动力学研讨会于10月30日在中国船舶科学研究中心隆重召开。

作为会议议程之一,在开幕式上隆重颁发了周培源水动力学奖,武汉大学槐文信教授、浙江大学邵雪明教授分获周培源水动力学一等奖和二等奖,中国船舶科学研究中心丁军高工和中国科学院力学研究所王一伟研究员同获周培源水动力学青年奖。

2021年周培源水动力学奖颁奖

2021年周培源水动力学奖颁奖

获奖者个人简介:

一等奖

武汉大学 槐文信

武汉大学 槐文信

槐文信,1963年生,1985年获武汉水利电力学院(现武汉大学)工学学士学位,1991年获水力学及河流动力学专业工学博士学位。于1995年起任武汉大学教授,1997年批准为博士生导师,2007年获聘为武汉大学二级教授,2008年获聘武汉大学珞珈特聘教授,2013年获聘武汉大学珞珈杰出学者。槐文信教授长期从事计算水力学和生态环境水力学的理论和应用研究,是国内外具有重要影响的水动力学专家。

他主持国家自然科学基金重点项目、重点国际合作项目、面上项目和青年基金项目以及来自武汉市、教育部、原电力工业部等方面的重要科研项目30余项。在国内外重要学术刊物和会议上发表学术论文300余篇(EI收录200余篇,SCI收录150余篇),出版教材专著8部,获计算机软件著作权5项。共培养博士20名,硕士35名。获国家科技进步二等奖2项(排名第五和第十),大禹水利科技一等奖1项(排名第一),湖北省自然科学二等奖2项(均排名第一)。1997年获批为国家级有突出贡献中青年专家和国务院特殊津贴专家。

他在计算水力学和生态环境水力学等领域做出了一系列开创性的研究工作。在计算水力学方面:完善和发展了有限分析法数值解法。在射流力学方面:从理论上证明了静止环境中射流和羽流存在自相似性的条件并给出其自相似解;在明渠水力学方面:首次提出了明渠阻力系数统一形式的显式公式,使得著名的蔡柯斯达阻力系数曲线归一化。在生态环境水力学方面:首次提出了植被化河道中水流与植被相互作用的动河床概念,改写了谢才公式,使其适用于植被化河道的过流能力计算;提出了植被化生态河道纵向离散系数计算公式;针对植被化河道水沙运动,首次提出弥散系数模型,给出了植被化河道悬沙浓度分布的解析解。在工程水力学方面:采用水动力学理论和CFD技术解决了大坝泄洪消能、导截流优化、船闸冲泄水系统优化、大江大河生态修复等一系列关键技术问题,为水动力学学科的发展做出了重要贡献。

槐文信教授长期从事水力学及河流动力学学科的教学工作,在学科发展和人才培养上做出了重要贡献。在本科教学方面,长期承担“水力学”和“环境水力学”的教学任务,作为课程负责人的“水力学”课程获批为国家精品课程和国家精品资源共享课;他从1995年起至今,一直担任教育部高等院校力学基础课程教学指导委员会委员;2005年获国家教学成果二等奖(排名第三),2014年获高等学校水利类专业教学成果特等奖(排名第一),2014年获宝钢教师奖,2016年获武汉大学杰出教学贡献校长奖。在研究生培养方面:他所培养的博士中,已有2人成为博士生导师,1人获国家优秀青年基金资助,2篇博士论文被评为湖北省优秀博士论文;所培养硕士中,3篇硕士论文被评为省级优秀硕士论文;2017年获评武汉大学“我心目中的好导师”,2018年获武汉大学研究生教育杰出贡献校长奖,2002年和2019年两次获得武汉大学师德标兵称号。

槐文信教授在国内、国际均有重要的学术影响,为推动国际水动力学界的学术交流和学科发展做出了重大贡献。他担任中国水利学会环境生态水力学学组副主任,教育部高等院校基础课程教学指导委员会委员,湖北省水利学会常务理事,湖北省力学学会常务理事,湖北省湖泊学会理事,《水利学报》编委,《武汉大学学报工学版》编委,《水动力学研究与进展》执行编委,SCI源刊 《Journal of Hydrodynamics》和《Journal of Hydro-environment Research》副主编,作为分会主席主办国际环境生态水力学会议等重要国际学术交流活动。

二等奖

浙江大学 邵雪明

浙江大学 邵雪明

邵雪明,1972年生,1993年毕业于哈尔滨船舶工程学院获学士学位,1996年毕业于哈尔滨工程大学获硕士学位,1999年毕业于浙江大学获博士学位,之后在浙江大学工作至今, 2005年受聘为教授,2018年受聘为浙江大学求是特聘教授。

邵雪明主要从事水动力学和多相流方向的基础研究工作,他和团队成员取得的主要学术成果包括:1)针对复杂空化流动,研究了空化泡群的细观溃灭特征,建立了考虑多泡耦合效应的空化相变新模型;研究了气核在涡流场中的迁移行为,提出了考虑水质影响的梢涡空化初生模型;研究了单泡和泡群的阻力特征,提出了适用于大参数区间的非浮力驱动气泡阻力模型;研究了泡群诱导湍流的统计特征,建立了泡群诱导雷诺应力的封闭关系式。2)研究并发展了针对液固两相颗粒悬浮流直接数值模拟的虚拟区域方法,将虚拟区域方法推广应用于带热传递颗粒悬浮流、颗粒介电泳等复杂流动的模拟;研究了颗粒的惯性迁移,验证了第二平衡环的存在;研究了中性悬浮颗粒对管流转捩的影响以及高体积浓度下的大尺度颗粒与湍流的相互作用,给出了颗粒对流动转捩以及湍流的影响机理。3)研究并发展了针对动边界问题的浸没边界方法,系统研究了波动水翼、拍动水翼以及涡流场中鱼体的水动力性能,给出了鱼从涡流场中获取能量的机理。

历年来,邵雪明共承担包括国家自然科学基金面上和重点项目、国家科技支撑计划项目、重大军工项目等在内的各类科研项目30余项,获省部级科技奖励4次,在国内外重要期刊和学术会议上发表论文100余篇,入选教育部新世纪优秀人才支持计划和浙江省151人才工程第二层次;曾任中国力学学会第八和第十届理事会理事,中国力学学会第十届流体力学专业委员会水动力学专业组组长;现任装备发展部水动力技术、靶标技术专业组专家,中国力学学会第十一届流体力学专业委员会副主任委员,《Journal of Hydrodynamics》执行编委,《ACTA MECHANICA SINICA》、《浙江大学学报(工学版)》、《火箭推进》等期刊编委,水动力学国防科技重点实验室、上海交通大学水动力学教育部重点实验室、中科院流固耦合系统力学重点实验室和广东省湍流基础研究与应用重点实验室等学术委员会委员。

青年奖

中国船舶科学研究中心 丁军

中国船舶科学研究中心 丁军

丁军,1986年6月生。2011年硕士毕业于河海大学港口、海岸及近海工程专业,2018年获得中国船舶科学研究中心博士学位。长期从事复杂海洋环境预报、新型船舶与海洋浮式结构物尤其是超大型浮体的总体性能评估和水池试验技术研究,先后参与完成多项国家科技部973项目、科技部重点专项、工信部高技术船舶项目、发改委建造项目等。参加的973基础科研项目“海洋超大型浮体复杂环境响应与结构安全性”和工信部项目“岛礁中型浮式结构物关键技术研究”在评估中获得专家的高度评价,分别获得海洋工程科学技术奖特等奖和中国造船工程学会科学技术奖特等奖。在国内外核心期刊和会议上发表论文七十余篇,其中三十余篇被SCI、EI检索,申请软件著作权2项,发明专利6项。先后获得702所嘉奖、三等功、青年标兵、优秀共产党员、科技进步奖一、二和三等奖、无锡市科协自然科学优秀学术论文、无锡市五一创新能手和中国舰船研究院优秀博士论文等多个奖项。

丁军与团队成员在国际上首次突破了近岛礁环境下浮式结构物分析与设计关键技术瓶颈,重点解决了南海岛礁特点和特殊保障功能要求带来的技术难题。其主要创新成果包括:1)首创了复杂岛礁环境下浮式结构物三维水弹性力学理论与分析软件。首创了计及波流不均匀性、变水深海底条件及多模块流固耦合效应的“复杂环境下浮式结构物三维水弹性力学理论”及其分析软件, 并通过了水池模型和现场实测结果的验证。该项工作受到船舶与海洋工程学术界的关注,在国内外 4 个学术会议上做了大会报告, 《Hydroelectric responses of VLFS deployed near islands and reefs》 被评为 OMAE2017(海洋、离岸及极地工程国际会议)两篇最佳论文之一,《复杂环境中超大型浮体水弹性响应直接耦合分析方法》 被评为中国舰船研究院优秀博士论文;2)建立了复杂岛礁环境条件下超大型浮体全系统水池模型试验技术。作为研究团队的核心成员, 跨学科融合海岸工程和船舶工程两类模拟技术, 建立了一整套考虑复杂海底地形、岛礁遮蔽、 水弹性响应、 柔性连接系统和复合系泊等因素影响的单模块和多模块超大型浮体全系统水池模型试验技术,在国内外首次完成了近岛礁环境下超大型浮体系统性试验, 揭示了近岛礁环境条件中超大型浮体动响应的一系列规律,为数值方法的验证和结构物的优化设计提供了重要技术支撑;3)实现了工程应用的成功转化。上述学术成果已成功应用于第一座南海岛礁建设浮式平台和世界首座双模块科学试验平台的评估、设计与建造。两浮式平台已成为南海岛礁空间利用的示范工程, 推动了我国大型与超大型浮体在工程上的多方面应用, 且被列入《中国禁止出口限制出口技术目录》第 36 条新增“海上岛礁利用和安全保障装备技术”(编号: 183708X)。

中国科学院力学研究所 王一伟

中国科学院力学研究所 王一伟

王一伟,1983年生,本科和硕士毕业于北京大学,博士毕业于中国科学院力学研究所,2015年赴美国加州理工学院机械系访问,2017年任中国科学院力学研究所研究员、博士生导师。

长期从事跨介质高速水动力学研究,以重要工程型号研制为背景,聚焦于自由面与空泡相互作用核心基础问题,取得的创新性成果包括:(1)提出了自由面影响下空泡溃灭物理模型与载荷相似律,形成了空泡脱落条件与载荷稳定性准则,揭示了通气降低溃灭载荷的过程与机理,多次直接作为水下发射火箭等重大工程型号的设计依据,为攻关、定型、出厂以及现场试验提供了重要支撑。(2)建立了空泡影响自由面稳定性理论模型与流态相图,揭示了小浸深条件下自由界面Taylor失稳导致气体侵入的机制,发现了稳定自由面流态的航行条件,应用于新概念高速水面航行器研制,样机主体部件获得国家批量采购订单。(3)发展了水、气、汽三相可压缩含相变非稳态流动的大涡模拟方法及源程序,探索了融合物理信息与深度学习的湍流模型修正和流场识别方法,建立了跨介质空化流动精细测量与实验验证手段,应用于多项新概念型号研制,在相关项目支持下正推广成为工程计算软件开发示范。研究成果在 J. Fluid Mech.、Phys. Rev. Fluids、Phys. Fluids、Int. J. Multiph. Flow、J. Appl. Phys.、Energy、Ocean Eng.等重要期刊发表论文 40 余篇,2019年获评美国机械工程师协会(ASME)CFD 技术委员会的最佳论文奖。

2018年入选“中国科学院青年创新促进会”优秀会员,2021年获得国家自然科学基金优秀青年基金资助。目前担任力学学会流体力学专委会秘书长、青年工作委员会委员、《Journal of Hydrodynamics》执行编委、《水动力学研究与进展》副主编、《力学学报》编委等职,主持基础加强计划重点项目、国防基础科研重点项目、“十三五”装备预研共用技术项目等多项重要任务。